游记《到金华双溪水电站》

楼洪民

从智者寺广场出发,我们沿着蜿蜒的盘山公路缓缓前行,汽车像是一只灵动的鸟儿,穿梭在这如梦似幻般的山区水墨画卷里。

山路两旁,高大的树木枝叶繁茂,被雨水洗刷得翠绿欲滴,每一片叶子都绿得发亮,仿佛是大自然精心雕琢的翡翠。车轮沙沙地欢唱着,宛如鸟儿在哼唧着一曲轻柔的乐章。

远处的高山,山峦,山岙,若隐若现,云雾如轻纱般升腾缥缈缭绕,给金华山增添了几分神秘的色彩。

沿途陡峭的山峰,在雨水的润泽下,更显巍峨险峻。山上的植被,在梅雨的滋养下,愈发郁郁葱葱。那满山川深深浅浅的绿,层次分明,相互交融,构成了一帧美丽的图画。

车窗外掠影而过的古朴村庄农舍,白墙黛瓦,错落有致地分布在山岙中。

在这如诗如画的境界里,我们来到了双龙水电站前的一个小村庄里。

刚下车不久,天又下起了雨。

细雨如丝,交织着历史与现实的朦胧,我心生疑问,当年毛主席不辞辛劳,怎么会来到如此偏僻的深山沟里视察双龙小水电站,难道此处有什么历史结缘。

我们一行人撑着伞,在葱郁的树林下,沿着一条一米宽左右的平坦小水泥路上,向着双龙水电站方向步行。

天下起了阵雨,哗啦啦的雨声,似一首欢唱的歌,为我们的行程增添了几分诗情画意。

雨滴敲打着行人的伞面,发出清脆的声响,与山涧的潺潺溪流声,相互交织,构成了一曲美妙的自然交响曲。

深山沟里的梅雨,笼罩着一层白白的山雾,若隐若现,随谷风飘移,环绕在高高的群山上,宛如一幅雨中黛山白云间的浓墨山水画卷。

脚下的小路,路边的流水沟,密林下的山溪,远处的树林,被梅雨洗刷得翠绿欲滴,似乎每一颗树木,每一片叶子,都闪烁着晶莹的光亮,吟唱着雨的美丽,编织着深深的,优美的雨中情。

有文友调侃着说,“这雨下得,让双龙水电站的发电机,转得更欢了。”

是的,这是上天的恩赐,也是金华山大自然的馈赠,用热烈的雨声,欢迎我们这群不速之客的到来。

雨水的滋润,泥土的芬芳,空气的清新,游人的激情,无不显示着这里的土地,山水,草木,是多么地让人感到质朴,亲切,自然,厚重与结缘。

雨景中,我们来到了双龙水电站,它仿若隐匿于翡翠褶皱间的明珠。四周群山如臂弯般温柔环抱,将电站揽入这方静谧的天地。蓊郁的林木似绿色波涛,层层叠叠漫上山峦,低倭的平房,白墙黑瓦,映现在青山绿野丛中,在淅淅沥沥的雨幕笼罩下,显得幽深庄严与肃穆。

走进双龙水电站,东西二排新旧厂房和纪念馆,让人畅享着新奇的猜想。

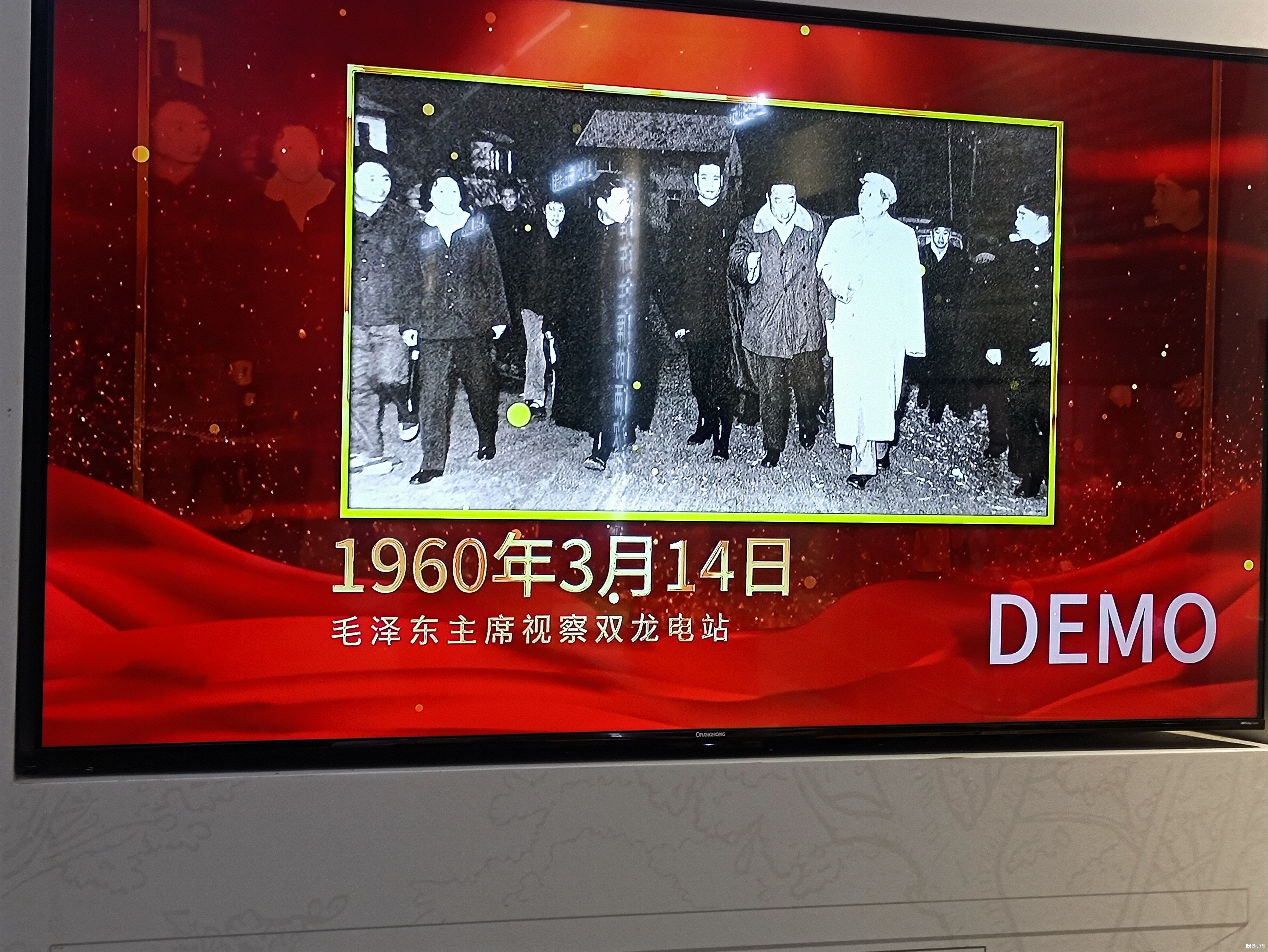

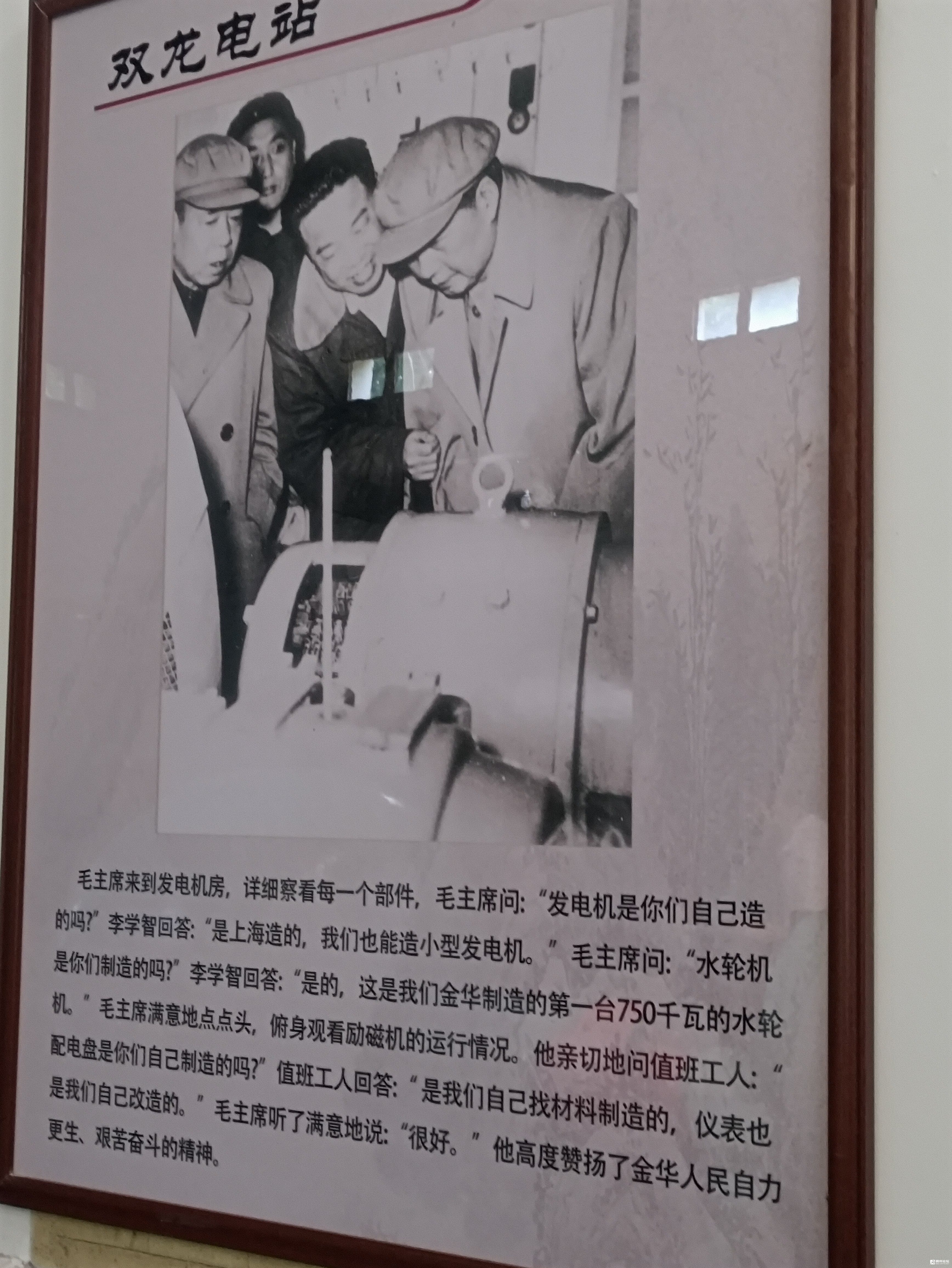

东边一排纪念馆,阵列着珍贵的历史资料和老照片,它将我们带到了1960年3月14日这个特殊的白子。

几帧照片中,毛主席神采奕奕,面带笑容,神情专注地视察着双龙水电站的每一个角落。他仔细地查看发电机组,向陪同的金华地委书记李学智和工作人员询问水轮机是否自已制造,机组运行情况如何,溪水隧道涵洞,梯级电站的建设,配电盘出自谁手?他认真地听着专家的讲解,当得知水电站设备都是自已创新制造时,毛主席露出了欣慰的笑容,并说浙江的水资源丰富,搞水电大有作为。他还说在全国农村,应当推广小水电站建筑,造福当地百姓。

视察完水电站厂房,毛主席还走进了后院的工人宿舍,了解工人生产生活情况,而后,他打开电灯,摸了摸寝室里床上的被子,试试暖不暖和。当看到窗户前小桌上,有一份郭沫若书写题名的《金华日报》时,竟坐在床上,认真地看了起来。

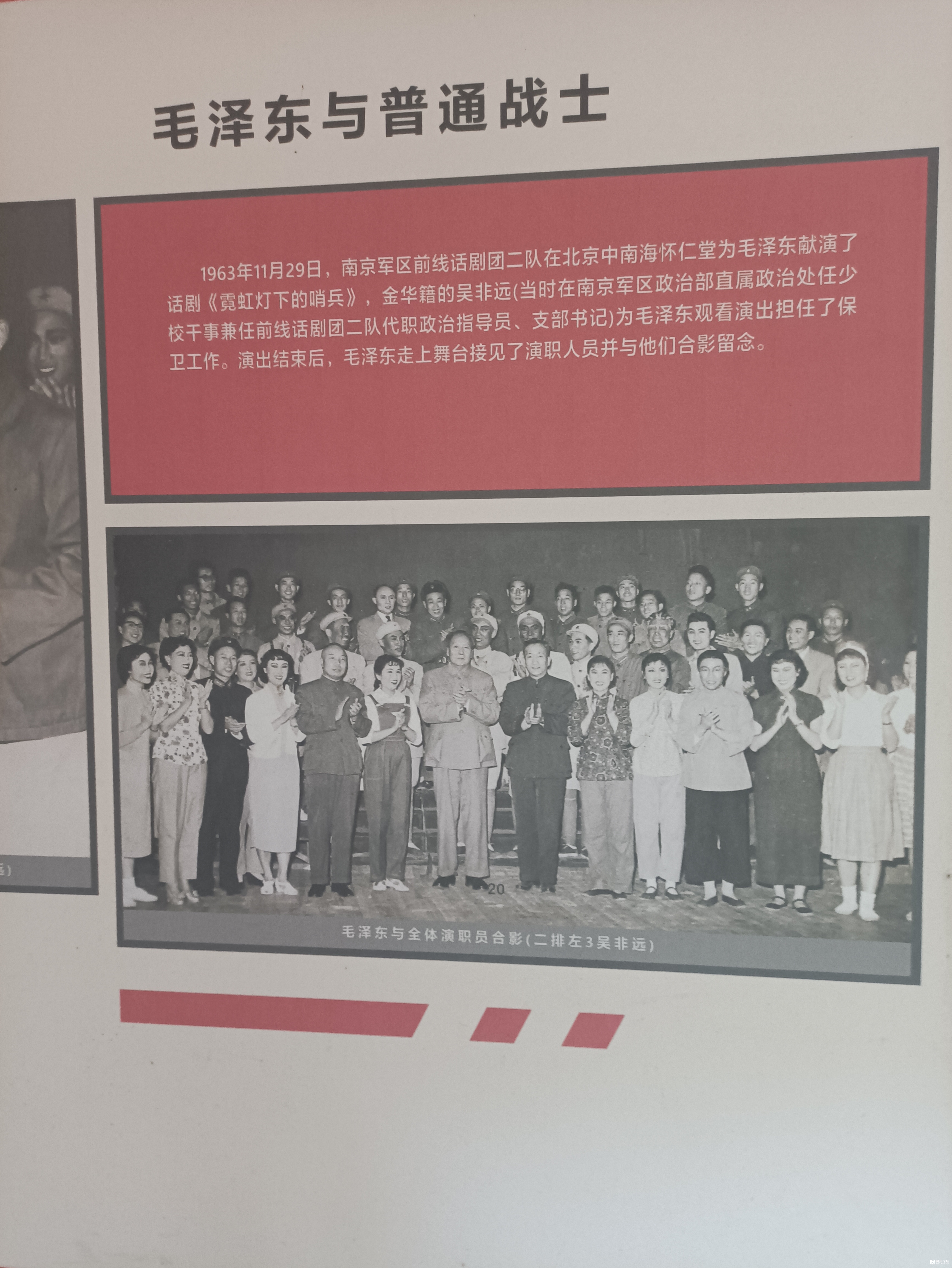

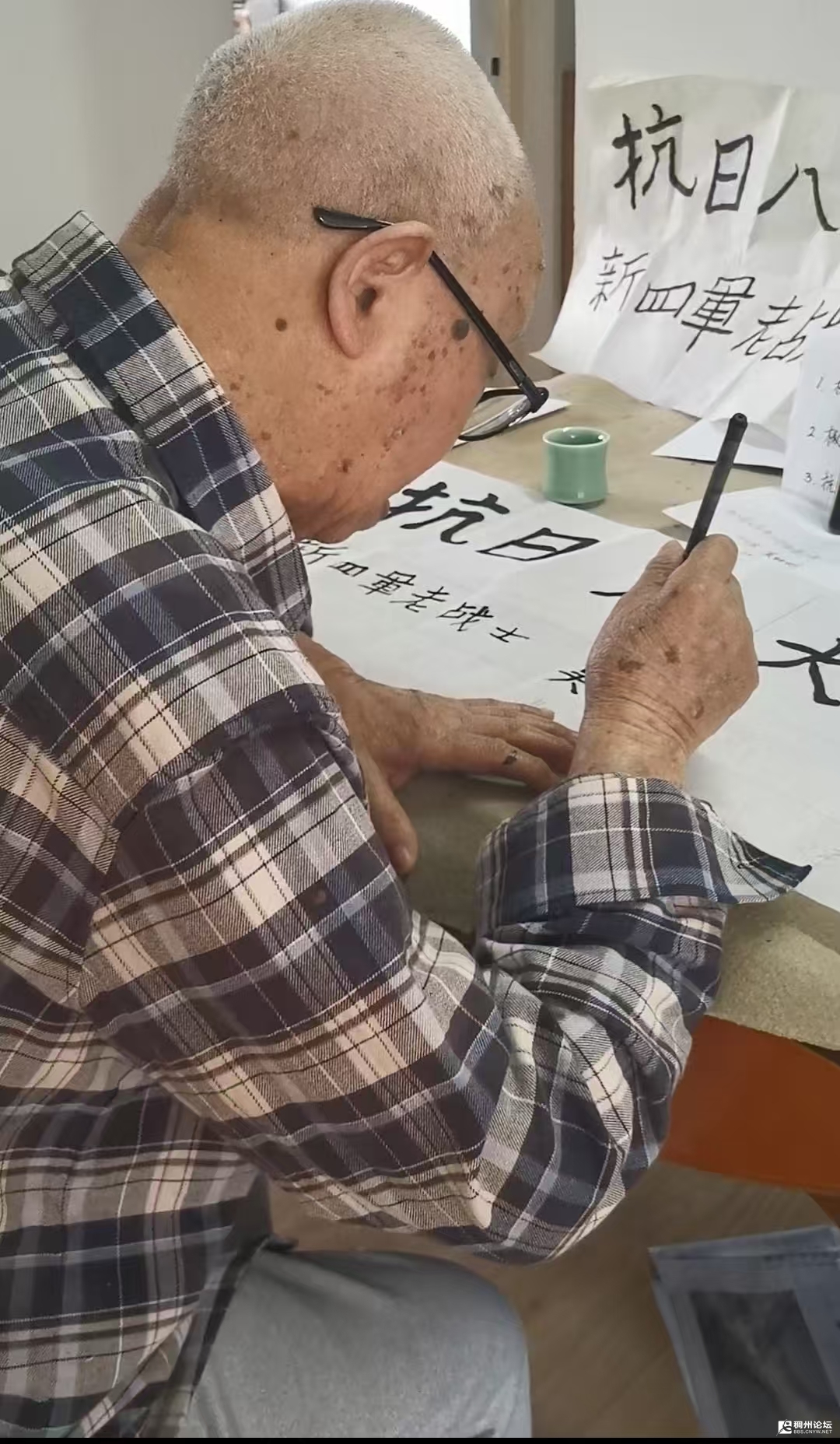

作为初创八大队文稿的文学爱好者,偶然间,我发现了阵列馆墙上,挂着二张毛主席接见义乌吴店籍八大队老战士吴非远的照片。

一张是1963年11月29日,南京军区前线话剧二队,在北京中南海怀仁堂演出话剧《霓虹灯下的哨兵》,演出结束后,毛主席接见话剧团负责人吴非远和全体演职人员的合影。

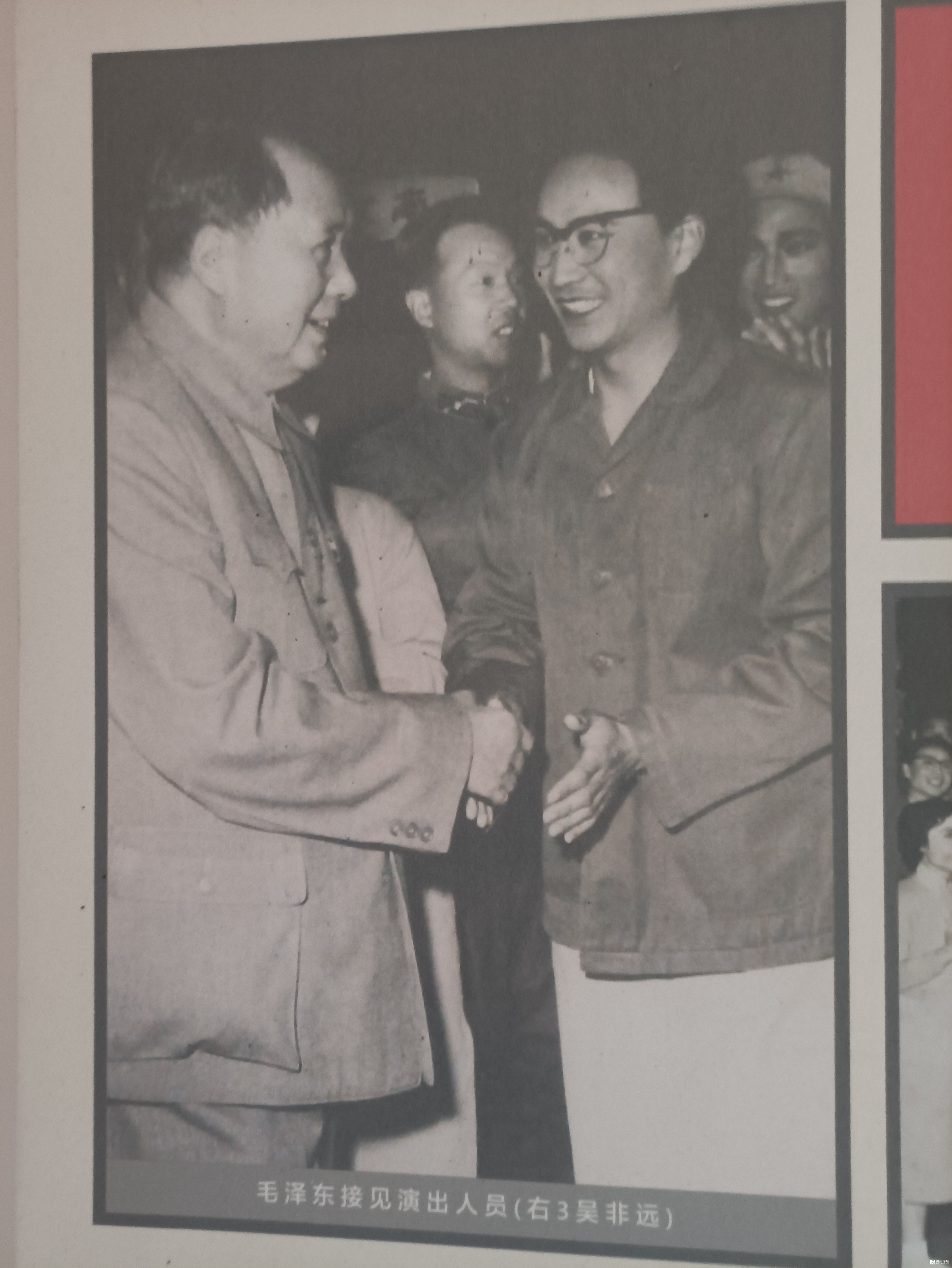

另一张是毛主席与吴非远握手的照片。

联想到去年今年,地市新四军研究会领导到南京看望慰问抗战老兵吴非远百岁诞辰,书写抗日八大队的新闻报道和视频,令人感慨万千。

从纪念馆阵列的照片中得知,在那个物质物资匮乏,技术落后,又受苏美和西方封锁的年代,双龙水电站的建成,无疑是一项了不起的成就。这不仅解决了当地罗店和金华城的用电问题,还为全国推广小水电建设积累了宝贵的经验。

通过这次游览走访,释怀了我当初的心生疑问。